Cianobatteri e nutraceutica, oggi insieme

Tempo di lettura

0 min

Antichissimi batteri sono una risorsa preziosa e sostenibile per la produzione di molecole bioattive

Nel secondo anno del dottorato in scienza del farmaco, Teresa De Rosa, all’Università Federico II di Napoli, studia i cianobatteri, organismi unicellulari senza i quali il mondo così come lo conosciamo non esisterebbe. Batteri tra i più antichi della Terra, con reperti fossili che risalgono ad almeno 2,1 miliardi di anni fa, questi microscopici organismi sono al centro delle sue ricerche per varie ragioni: De Rosa ne studia la biodiversità, la diffusione e le potenzialità.

Protagonisti dell’intervista

Teresa

De Rosa

- Dottoranda in Scienza del Farmaco

- Università Federico II di Napoli

- teresa.derosa@unina.it Copia indirizzo email

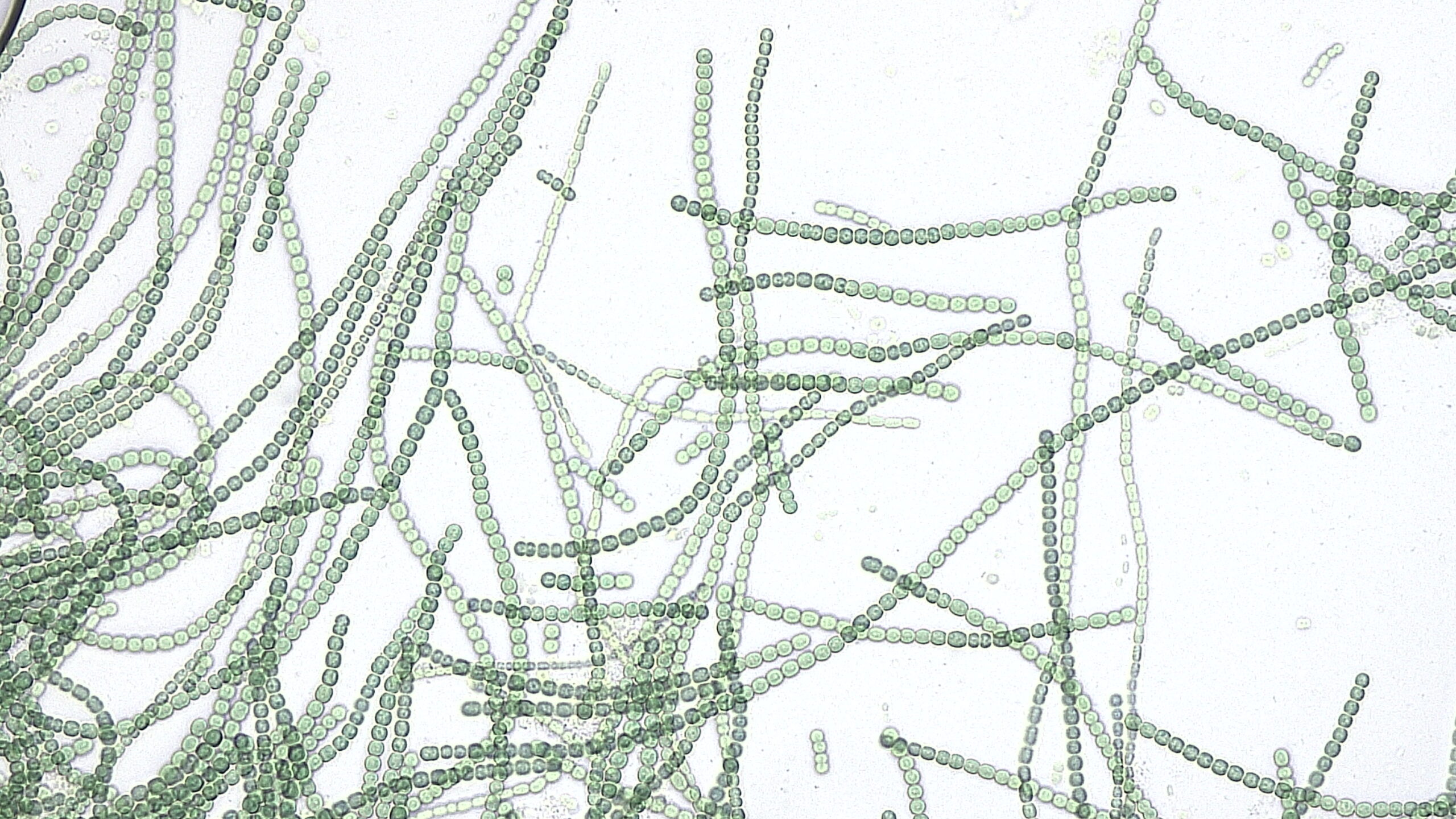

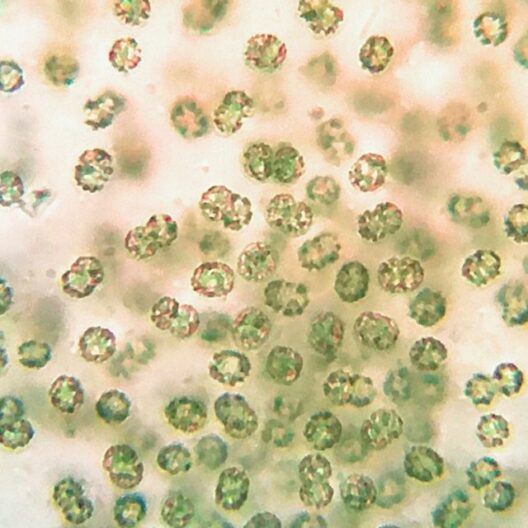

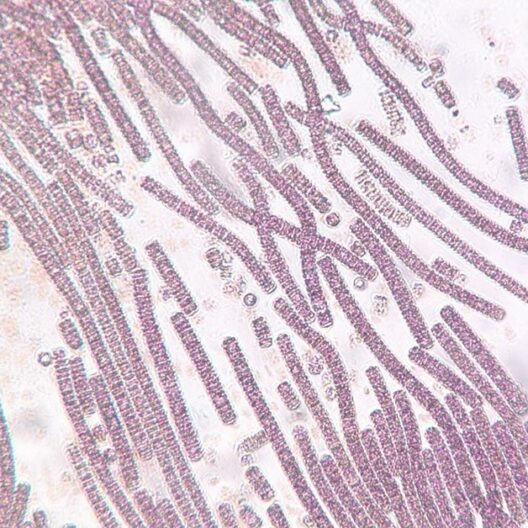

“I cianobatteri sono organismi ubiquitari”, spiega De Rosa, “che ritroviamo sia in acqua dolce che in acqua salata: mari, laghi, fiumi e stagni possono costituire per loro habitat ideali. Questi organismi, che hanno un caratteristico colore verde-blu, sono bioindicatori dello stato di salute dell’ambiente. Nei posti in cui trovano temperature elevate, alcalinità, scarichi di rifiuti o inquinamento causato dall’uomo – cioè un eccesso di nutrienti, soprattutto fosforo e azoto – i cianobatteri proliferano fino a formare fioriture (bloom in inglese) caratterizzate dalla comparsa di strati spessi sulla superficie dell’acqua”.

Organismi dalla doppia natura

Dedicarsi ai cianobatteri significa anzitutto scoprirne i lati migliori e quelli più critici. Da un lato, spiega De Rosa, sono una risorsa preziosa e sostenibile per la produzione di molecole biologicamente attive: “Nel nostro gruppo, TheBlueChemistryLab, coordinato dalla prof.ssa Valeria Costantino del Dipartimento di Farmacia dell’Università di Napoli, studiamo una specie di cianobatteri che si chiama Anabaena flos-aquae.

Questa specie ha una caratteristica particolare: produce siderofori, ovvero composti che chelano (cioè trasportano con sé, ndr) il ferro. Questo aspetto, crediamo, potrebbe essere di grande interesse per la nutraceutica (il settore che studia i principi nutritivi contenuti negli alimenti che hanno effetti benefici per la salute, ndr)”.

L’altro lato della medaglia è che i cianobatteri, durante i loro bloom, possono anche essere dannosi per la salute umana, per gli animali e per l’ambiente. Oltre a produrre tossine (le cosiddette cianotossine provocano, in alcuni casi, irritazione della pelle, problemi gastrointestinali e, nei casi più gravi, danni al fegato), le loro fioriture possono infatti causare danni ecologici come la diminuzione dell’ossigeno nei corpi idrici, che può portare al danneggiamento della vita acquatica, o creare disagi alle attività ricreative come il nuoto o la nautica, o ancora alla pesca, all’economia locale e al turismo. “Noi sappiamo che i cianobatteri hanno una sorta di doppia natura, e questo rende la ricerca ancora più interessante”.

Il confronto con la cittadinanza

“Una parte importante del nostro lavoro”, prosegue De Rosa, “consiste nel monitoraggio, per tenere sotto controllo la situazione. L’area nostra di riferimento è la Campania, dove monitoriamo due tipologie di luoghi: quelli nei quali storicamente si verificano fioriture, per vederne le evoluzioni, e quelli dove nuovi bloom ci vengono segnalati. Abbiamo dedicato un certo sforzo anche alla comunicazione, per coinvolgere i cittadini in queste segnalazioni. Abbiamo spiegato al pubblico che quando si incappa in qualche fioritura di cianobatteri – che si riconoscono perché sembrano spessi tappeti, chiazze o strisce sulla superficie dell’acqua, a volte schiumosi, di colore verde o verde-blu o persino marrone rossastro – ci possono contattare. Noi arriviamo, preleviamo dei campioni e ne ricaviamo informazioni importanti”.

Tra analisi e scoperte, la ricerca continua

Il monitoraggio effettuato da De Rosa e dai colleghi consiste nel prelievo di campioni (di acqua e di biomassa) e nella loro analisi in laboratorio – un’attività che peraltro “ci permette di esplorare anche la biodiversità di questi organismi acquatici: centinaia di specie sono già note alla scienza, ma molto rimane ancora da scoprire su di essi. Il nostro gruppo di ricerca, per esempio, ha identificato un nuovo genere di cianobatteri nei bagni termali San Filippo, in provincia di Siena”. Alle analisi con il microscopio fanno seguito quelle chimiche, dove protagonista è uno spettrometro di massa accoppiato a cromatografia liquida “di ultima generazione. Oggi possiamo contare su una sensibilità e su un’accuratezza senza precedenti”, specifica la scienziata.

Campionamenti, analisi con strumentazioni sofisticate e ipotesi allettanti si intrecciano continuamente nel lavoro di TheBlueChemistryLab. Da questo gruppo di scienziati si attendono, a breve, interessanti novità.