Studiare la biodiversità dal satellite

Tempo di lettura

0 min

Usato sinora solo per lo studio del suolo, oggi il satellite è un prezioso alleato anche per l’analisi della biodiversità marina

Nei film di spionaggio, i satelliti servono spesso per scoprire traffici illeciti e sorvegliare i movimenti degli agenti nemici. Nella realtà possono servire a qualcosa di molto diverso ma altrettanto affascinante: monitorare la salute della biodiversità marina. Marzia Cianflone, biologa molecolare, si occupa proprio di questo.

“Non avevo mai affrontato l’ambiente marino”, dichiara, “ma avevo bisogno di sfidare me stessa e non volevo essere monotona nel mio percorso di studio”.

Al secondo anno di dottorato in biologia presso il laboratorio di Ecologia Marina della professoressa Simonetta Fraschetti all’Università Federico II di Napoli, si dedica attualmente alle ricerche condotte da NBFC all’interno del laboratorio. “I punti di contatto sono molti,” spiega, “e le sinergie ci sembrano vincenti.”

Protagonisti dell’intervista

Marzia

Cianflone

- Biologa Molecolare

- Università di Napoli Federico II – Centro Italiano Ricerche Aerospaziali

- marzia.cianflone@unina.it Copia indirizzo email

Vivere (in tanti) sott’acqua

Il progetto di dottorato di Cianflone si occupa del monitoraggio e della mappatura di diversi habitat marini costieri tramite satellite. Seagrasses e piante acquatiche rientrano tra i suoi interessi.

“Le seagrasses”, spiega Cianflone, “sono piante acquatiche che hanno avuto un’evoluzione diversa dalle alghe: derivano infatti da piante terrestri. Sono le uniche piante a fiore (fanerogame) che si sono adattate per vivere negli ambienti marini. Tra di esse rientrano Zostera maria, Cymodocea nodosa e Posidonia oceanica, quest’ultima particolarmente importante per noi perché endemica del Mar Mediterraneo.”

“Gli habitat marini oggetto delle nostre ricerche”, continua Cianflone, “forniscono un ambiente ideale per molti organismi e sono un importante indice di biodiversità. Le due cose sono collegate: se gli habitat sono in salute, la loro biodiversità è fiorente e rigogliosa”.

Sia fanerogame che macroalghe svolgono importanti ruoli ecologici e sostengono un ecosistema ricco di biodiversità. Fungono infatti da nursery, offrendo rifugio e cibo, e sono habitat di molte specie di animali bentonici (cioè che vivono sul fondo marino; tra di essi si contano pesci, cefalopodi e crostacei).

Un legame inaspettato tra satellite e mare

Per monitorare la salute di questi ambienti marini, Cianflone ricorre all’aiuto dei satelliti, largamente utilizzati, negli ultimi 30 anni, per scopi ecologici ambientali che riguardano soprattutto il suolo. “Noi prestiamo attenzione all’acqua, dove dobbiamo trovare soluzioni a problemi immediati: tra di essi, il primo consiste nel fatto che la colonna d’acqua ripresa dal satellite fa da filtro e impedisce una visualizzazione limpida di ciò che si trova sul fondo del mare”.

Ma le soluzioni esistono.

“Il progetto europeo Copernicus,” prosegue Cianflone, “ha una sezione dedicata al mare, Copernicus Marine Service. Attraverso di esso è possibile consultare gratuitamente dati su variabili biologiche come la concentrazione di clorofilla, che indica la presenza di vegetazione, o chimico-fisiche, come la salinità, la temperatura e il pH del mare.”

Un’altra fonte preziosa è Planetscope, “una costellazione di più di 430 satelliti statunitensi che, all’interno del proprio programma di Education and Research, fornisce gratuitamente immagini a studenti universitari e a dottorandi.”

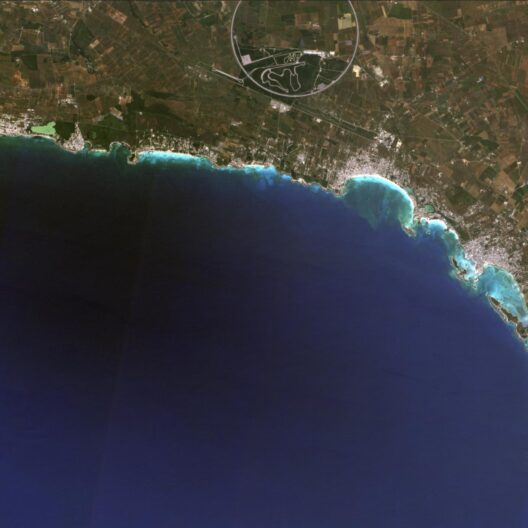

Il lavoro di Cianflone, che si concentra sulle aree marine protette di Porto Cesareo e di Torre Guaceto, parte dalla visualizzazione delle immagini da satellite disponibili sul sito internet del provider scelto. Una volta individuate quelle più interessanti, le ordina in alta risoluzione per poterle analizzare.

Non tutte hanno la stessa utilità per le ricerche in corso. “I satelliti sono dotati di svariati dispositivi di rilevazione, in particolare di fotocamere ottiche, dette multispettrali, in grado di acquisire immagini in numerose bande di frequenza luminosa”, spiega la ricercatrice.

“Nell’analisi della radiazione solare diffusa dalla vegetazione marina, per le nostre ricerche, è molto importante la banda del verde. Purtroppo non siamo fortunati come i nostri colleghi che lavorano su terra, che possono sfruttare ampiamente la più forte risposta nel vicino infrarosso, che invece è quasi completamente schermata dalle superfici d’acqua.”

Immagini da elaborare

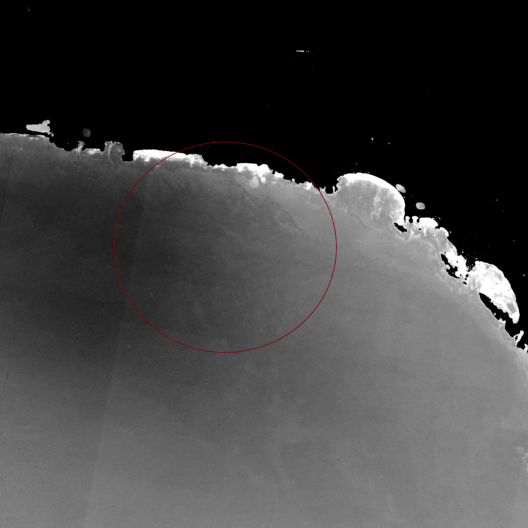

Una volta che le immagini sono state acquisite, alle stesse vengono applicati algoritmi di correzione radiometrica in grado di compensare l’effetto filtrante della colonna d’acqua, che assorbe buona parte della radiazione solare.

Con Luca Cicala, ingegnere e tutor di Cianflone presso il CIRA, il Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali che collabora al progetto, “puntiamo a sviluppare tecnologie di intelligenza artificiale in grado di identificare e classificare, con un elevato livello di automazione, gli habitat marini costieri costituiti da distese di vegetazione”.

Tra i vantaggi dell’osservazione da satellite, Cianflone segnala sia la possibilità di catturare un’area estesa (circa 400 kmq quella presa in esame nelle sue ricerche), sia la possibilità di monitorare una medesima area con continuità e nel lungo periodo: studiando le immagini del passato, è pertanto possibile comprendere se gli habitat marini sono stabili o risentono negativamente degli effetti dell’impatto antropico e del clima).

Le analisi effettuate mediante l’impiego dei satelliti, per quanto di grande utilità, non esauriscono le attività di raccolta dati di cui devono farsi carico i biologi marini per caratterizzare gli habitat costieri.

I risultati delle elaborazioni automatiche effettuate sulle immagini satellitari, infatti vengono confermati periodicamente dalle “verità mare”, allo scopo di ottenere una più dettagliata interpretazione dei fenomeni osservati. Queste verifiche sul posto, anche solo fotografiche, sono necessarie per comprovare l’effettiva corrispondenza di quanto osservato a grande distanza dal satellite con quanto effettivamente presente sotto la superficie del mare in base ad un riscontro diretto. Pertanto, pur essendo disponibili oggi strumenti tecnologici per osservare il mare dallo spazio, è pur sempre necessario continuare a … “bagnarsi le mani”.

Ho deciso di studiare biologia perché fin da bambina volevo capire cosa c’è alla base della vita. Credo che studiare le leggi e le relazioni che regolano il mondo ci renda più consapevoli di noi stessi, di ciò che ci circonda e dell’impatto delle nostre azioni sugli ecosistemi del pianeta. Sono orgogliosa di dare il mio contributo alla tutela della biodiversità.

Marzia Cianflone, PhD Student, Università di Napoli Federico II