Tempo di lettura

0 min

Nel loro mondo invisibile, la biodiversità prende vita

Paola Branduardi è professoressa ordinaria di Chimica e Biotecnologia delle Fermentazioni all’Università di Milano Bicocca. La sua voce e il suo entusiasmo accompagnano una ricerca che, grazie al lavoro con NBFC, prova a cambiare radicalmente il nostro rapporto con i microrganismi, veri protagonisti della transizione ecologica e industriale. Con parole chiare e immagini vivide, ci guida nel mondo affascinante della vita invisibile.

""

Professoressa Branduardi, qual è il vostro ruolo all’interno di NBFC?

“Noi vogliamo valorizzare la biodiversità microbica. Se pensiamo che “la biodiversità è la soluzione”, allora i microrganismi sono i suoi promotori e attori primari. Alcuni li conosciamo da tempo: sono quelli che sanno fare il vino, la birra, i formaggi. Ma oggi non ci fermiamo alla filiera alimentare – che pure, con la popolazione mondiale in crescita costante, sarà un problema sempre più pressante. I microrganismi possono darci molto di più”.

""

Una ricchezza enorme e piccolissima

Ci aiuti a visualizzare: noi siamo abituati a pensare alla ricchezza della biodiversità ad altre scale, ed è intuitivo capire che un bosco con tante specie animali e vegetali è più ricco di un bosco con 100mila abeti. Come possiamo immaginare visivamente la biodiversità nel mondo piccolissimo dei microrganismi?

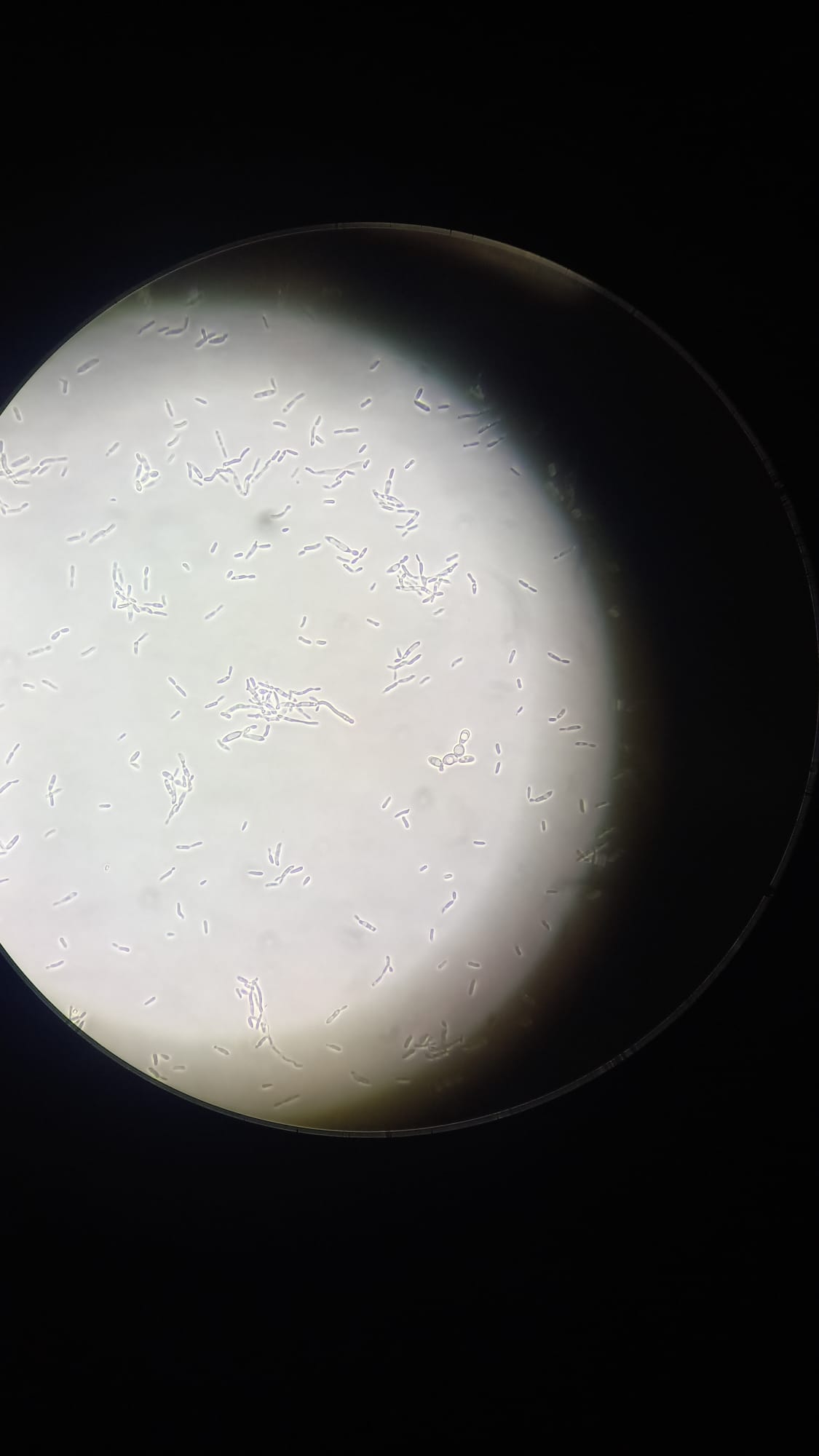

“Per prima cosa, possiamo ricordare che i microrganismi sono stati gli ultimi a essere scoperti, per il semplice fatto che per vederli serviva prima inventare il microscopio. Eppure sono stati i primi abitanti della Terra, quattro miliardi di anni fa. Sono loro quelli che hanno organizzato le proprie molecole per farle diventare una forma di vita indipendente. Non solo: i microrganismi continuano a stupirci perché sono in grado di colonizzare ambienti che pensavamo incompatibili con la vita; invece, la semplicità e l’efficienza con cui organizzano la propria forma cellulare consente loro di avere comportamenti incredibili. Un’immagine che piace tanto ai microbiologi è questa: esistono più microrganismi sulla Terra che stelle nell’universo. Il loro numero di specie, nel mondo, dovrebbe aggirarsi intorno al miliardo. Quindi la biodiversità del pianeta è, prima di tutto, dei microrganismi”.

""

Quindi i microrganismi sono la base stessa del funzionamento della biodiversità?

“Esattamente. C’è chi dice che conosciamo solo l’1% di questa diversità, chi dice il 10%. Anche fosse il 20%, rimarrebbe comunque un 80% da esplorare. I microrganismi hanno inventato i cicli biogeochimici che regolano la vita. Se diminuiscono o stanno male, sta male la vita stessa. Noi abbiamo bisogno di acqua, ossigeno, azoto; alle piante, per fissare la CO2, serve la luce. Ai microorganismi basta molto meno. Sono forme di vita che possono contare su cinque vie metaboliche, quattro delle quali non dipendono dalla luce. Un esempio: sono in grado di fissare l’anidride carbonica anche in ambienti bui, e quindi possono farlo anche in reattori industriali, e trasformarla in molecole più grandi. In altre parole, possiamo utilizzare gas esausti arricchiti di monossido di carbonio e CO2 per costruire una sorta di piccoli mattoncini modulari che servono per creare nuovi prodotti”.

""

Ricerca e industria, un connubio che funziona

In termini divulgativi, in cosa consiste la vostra ricerca?

“Ci lasciamo ispirare dalla natura, ma sappiamo che i processi industriali se ne allontanano. Non basta conoscere i microrganismi: dobbiamo accompagnarli nei processi industriali dove dovranno dare il massimo per produrre prodotti con performance competitive rispetto a quelle delle attuali filiere petrolchimiche”.

""

Questo significa che il rapporto con l’industria è parte integrante della vostra ricerca?

“Esatto. A volte partiamo da uno studio di base e abbiamo già un’applicazione in mente. Altre volte abbiamo un problema da risolvere. Ancora un esempio: i solventi, che sono molto inquinanti. Noi lavoriamo su enzimi che producono solventi “green”, con impatto molto ridotto, tramite biotrasformazioni. Le aziende sono molto interessate a prodotti come questi. I processi e le applicazioni che stiamo studiando sono molteplici, ma hanno tutti lo stesso scopo: immaginare ciò di cui la società ha bisogno e cercare di capire come i microrganismi possano aiutarci. C’è una loro caratteristica che è straordinaria: sono in grado di utilizzare tantissimi substrati, mangiarli e produrre sostanze che eventualmente qualcun altro può mangiare. Considerati nel loro insieme, sono in grado di far muovere la materia e continuare, con dei cicli, a rimetterla in movimento all’interno di una biosfera – nel caso della Terra, la nostra”.

""

Sicuro e sostenibile, sin dalla progettazione

Come si traduce nel concreto la vostra ricerca?

“Abbiamo già individuato potenzialità interessanti di molti microorganismi. Queste loro potenzialità noi cerchiamo di sbloccarle, di massimizzarle e poi di testarle in ambienti che mimino la condizione industriale. C’è un termine, “biomanifattura”, che indica proprio questo: far fare cose ai microrganismi ed ai loro enzimi con il minor impatto possibile. Con un team di quasi un centinaio di ricercatori in tutta Italia, lavoriamo su vari fronti: solventi green, coloranti per tessuti, molecole nutraceutiche, enzimi per degradare plastiche. Poi c’è un gruppo che si sta occupando di progettare materiali pensando alla loro sostenibilità fin dall’inizio. Questa logica, “safe and sustainable by design”, è meravigliosa. Una volta, a una conferenza, lo speaker ci disse: “Chiudete gli occhi e provate a immaginare quante delle cose con cui siete venuti qua oggi avrete ancora con voi tra due anni. E poi pensate all’impatto che abbiamo sull’ambiente circostante”. Questo è per noi un pensiero costante. Ciò che cerchiamo di fare è cambiare mentalità”.

""

Le potenzialità dei microorganismi sono per la maggior parte inesplorati. Ma allora, con una biodiversità così vasta, come si fa a sapere chi fa cosa?

“Bella domanda! Alcuni microrganismi li conosciamo bene e possiamo lavorare insieme alle loro capacità naturali (alcuni ad esempio producono i carotenoidi, importanti antiossidanti) oppure ingegnerizzarli: aggiungiamo cioè elementi genici, provenienti da altri organismi, per fargli fare cose nuove. Siamo in un momento in cui della biologia – che conserverà sempre una complessità che aspiriamo a comprendere – abbiamo capito numerosi meccanismi, e quindi della “scatola di montaggio della vita” conosciamo un bel po’ di “pezzi”. Allora diventiamo ancora più creativi: proviamo ad astrarre dei concetti e a spostarli da un contesto naturale a uno industriale”.

""

Cibo e scarti, due frontiere di interesse

Quali sono oggi altri ambiti di vostro interesse?

“Il cibo: abbiamo bisogno di nuove caratteristiche negli alimenti, diverse rispetto a quelle di alcuni cibi di massa. I microrganismi possono aiutarci producendo nutraceutici, ovvero composti benefici per la salute, senza consumare suolo. E poi gli scarti: i microorganismi possono mangiarli e trasformarli in nuovo valore. Questi sono due dei tanti esempi con i quali le nostre ricerche possono impattare sulla società. Chi fa questo lavoro sa che la sostenibilità ha sempre tre gambe: l’aspetto ambientale, quello economico e quello sociale. Perché qualcosa sia sostenibile, questi tre aspetti devono coesistere. E come scienziata che si occupa di industria, so che dobbiamo proporre all’industria soluzioni sostenibili, altrimenti non diventeranno mai realtà”.

""

Quello degli scarti è un orizzonte davvero impattante.

“Sì, molto. Abbiamo avuto la fortuna di interfacciarci con le filiere produttive molte volte: per le aziende il tema è scottante, perché gli scarti hanno un costo di gestione. Per citare un esempio: lo zucchero, in Europa, viene fatto a partire dalla barbabietola da zucchero. Ciò che rimane dopo la sua lavorazione è polpa di barbabietola e melasso, che non sempre si può riutilizzare. Noi uniamo questi due elementi a glicerolo di scarto, li diamo da mangiare ai microrganismi, e otteniamo antiossidanti per alimenti funzionali. Un altro esempio: il gruppo dell’Università di Napoli Federico II lavora su microorganismi unici, che vivono in ambienti estremi come le solfatare o le caldare, che possiedono enzimi in grado di degradare le plastiche tradizionali, come il PET, e di produrre in cambio composti che, grazie a fermentazioni compiute da altri organismi come quelli sviluppati nei nostri laboratori, possono essere utilizzati in cosmetica. Ci sono tante aziende – penso per esempio a Novamont, che opera anche con NBFC – che hanno come missione la creazione di materiali dotati del virtuosismo della circolarità delle risorse, e della sostenibilità. A noi scienziati, in questo scenario, spetta il compito di dare non solo la qualità, ma anche la quantità. Dobbiamo poter descrivere quantitativamente i nostri processi, così da poter fare valutazioni prospettiche”.

""

Tra ricerca e applicazione industriale

Quindi il vostro è sempre un ragionamento di efficienza?

“Certamente. Con NBFC lavoriamo tra ricerca e applicazione industriale. Svolgiamo i nostri esperimenti in condizioni che siano il più possibile vicine all’industria – poi spetterà all’industria stessa decidere se investire o meno, e come. Una cosa però ci è chiara: investire in questi progetti oggi significa investire in innovazione; e investire in innovazione vuol dire rimanere competitivi, ed essere i primi, un domani, ad aver già fatto questa rivoluzione. Questa è una scelta di cui l’Europa ha bisogno”.

"Anche le PMI riescono a partecipare a questo tipo di innovazioni? “Sì, certo. Pensiamo a soluzioni nuove, o estremamente specifiche: c’è chi produce un particolare enzima che serve per individuare la frode alimentare, chi un colorante alimentare o per il tessile. Una produzione, anche su piccola scala, è sufficiente per produrre un kit diagnostico. E tutto, in questo caso, può funzionare economicamente anche in una scala contenuta, seppure industriale”."

Paola Branduardi

Anche le PMI riescono a partecipare a questo tipo di innovazioni?

“Sì, certo. Pensiamo a soluzioni nuove, o estremamente specifiche: c’è chi produce un particolare enzima che serve per individuare la frode alimentare, chi un colorante alimentare o per il tessile. Una produzione, anche su piccola scala, è sufficiente per produrre un kit diagnostico. E tutto, in questo caso, può funzionare economicamente anche in una scala contenuta, seppure industriale”.

""

Alla ricerca di nuovi antibiotici

Un ultimo ambito di applicazione che desidera menzionare?

“La mappatura della biodiversità. Ad esempio, in un progetto che portiamo avanti con l’azienda Aboca, in uno sforzo congiunto di più Spoke di NBFC. Raccogliamo campioni in aree nelle quali si fa un utilizzo esteso di farmaci, per vedere come la biodiversità possa esserne influenzata, o viceversa come possa rivelarsi un nostro alleato nella biodegradazione. Ancora, raccogliamo campioni in aree che subiscono un forte impatto antropico, e cerchiamo di caratterizzare come la risposta microbica viene influenzata da vari fattori. Questo ci lega a un altro grande ambito, poiché tra le risposte microbiche si annovera la produzione di molecole bioattive, tra cui ricerchiamo nuovi potenziali antibiotici, sempre più necessari a causa della diffusione di batteri multiresistenti”.

""

Il suo entusiasmo è contagioso. Da dove viene?

(ride) “La mia fascinazione per i microorganismi è stata una scoperta tardiva. Sono nata come zoologa (avrei voluto studiare i cetacei), ma poi ho lavorato per cinque anni sul sistema nervoso centrale. Da biologa cellulare ho capito che mi mancava un po’ la parte molecolare, quindi ho fatto un dottorato in biologia molecolare, e poi un post-doc in biotecnologia. Così ho scoperto che lavorare con le aziende era davvero interessante. Ho imparato ad ampliare la logica con cui sviluppare i progetti e a scrivere brevetti, che è una sfida intellettuale fantastica. Quindi… certo che sono entusiasta! Ho scoperto per me stessa tante cose nuove, che spero possano essere utili anche agli altri”.

Protagonisti dell’intervista

Paola

Branduardi

- Professoressa ordinaria di Chimica e Biotecnologia delle Fermentazioni all’Università di Milano Bicocca

- Università di Milano Bicocca/Spoke 6

- paola.branduardi@unimib.it Copia indirizzo email

Ascolta altre voci

Scopri altre voci e nuovi sguardi: la biodiversità raccontata da chi la studia, la protegge e la fa conoscere