Tempo di lettura

0 min

Con i suoi progetti di restauro marino, il team di Mariachiara Chiantore fa rivivere le foreste di Cystoseira

Il restauro marino è un’attività fondamentale per ripristinare gli ecosistemi danneggiati da attività umane o eventi naturali. L’obiettivo è quello di recuperare la biodiversità, la funzionalità e la resilienza di questi ambienti vitali.

È proprio di questo che si occupa Mariachiara Chiantore, professoressa ordinaria di Ecologia presso l’Università degli Studi di Genova e co-coordinatrice dello Spoke 2 del Centro Nazionale di Biodiversità.

""

“Lo Spoke 2”, spiega, “si dedica ad azioni volte a contrastare la perdita di biodiversità, come il monitoraggio di inquinanti, la riduzione dei danni legati alla pesca, lo sviluppo di tecnologie che consentano un’acquacoltura meno impattante sull’ambiente, la pianificazione dello spazio marittimo in un’ottica di salvaguardia della biodiversità, la genomica marina e infine, ciò di cui vorrei parlare oggi, il restauro ecologico di ecosistemi bentonici marini.”

""

L’importanza di una foresta di alghe

Chiantore racconta il progetto di restauro ecologico condotto alle Cinque Terre, focalizzato sul ripristino delle foreste di un’alga bruna del genere Cystoseira che svolge un ruolo fondamentale nell’ecosistema costiero.

“Parliamo di una macroalga: nel Mediterraneo abbiamo alghe che possono raggiungere al massimo il metro di altezza – non come nell’Oceano Pacifico o Atlantico, dove arrivano anche a 15-20 metri. Nonostante l’altezza ridotta, danno tridimensionalità all’habitat.”

“Nell’immaginario collettivo”, aggiunge sorridento, “le alghe sono viste come viscidi substrati su cui camminiamo sulle scogliere. In realtà sono importantissime. Analogamente alle piante, producono ossigeno e immagazzinano anidride carbonica. Inoltre fungono da nursery per diverse specie marine e proteggono le coste dall’erosione causata dal moto ondoso.”

""

Intertidale: lì dove batte l’onda

Il progetto coordinato da Chiantore si è focalizzato in particolare sull’intertidale, “la zona dove batte l’onda, cioè la zona di marea, che per diverse ore della giornata è fuori dall’acqua.” Questo è un ambiente ostile per gli organismi marini, perché sono esposti a grandi escursioni termiche. “Una foresta che trattiene l’acqua mantiene una temperatura più fresca e protegge dall’impatto delle onde. Può diventare così un ambiente ricco di biodiversità.”

Purtroppo nel Mediterraneo le cosiddette alghe strutturanti, quindi quelle che creano habitat, mostrano una regressione dovuta a molti fattori, fra cui l’inquinamento, l’intorbidimento delle acque e la pesca.

Nelle aree protette, dove la pesca è vietata, “aumentano i pesci carnivori e questo riduce la pressione degli erbivori; se ci sono più carnivori ci sono un po’ meno erbivori e gli erbivori sono quelli che, pascolando, causano una regressione delle foreste algali. I ricci di mare, ad esempio, sono dei brucatori che vengono mangiati tipicamente da saraghi, orate – pesci che noi normalmente peschiamo.”

Nelle Cinque Terre, la prima metà del Novecento ha visto la scomparsa delle foreste di alghe a causa di un intorbidimento delle acque: lavori di costruzione sulla terraferma avevano riversato molti sedimenti in mare. Poi la situazione è migliorata. “Ora la qualità dell’acqua è molto buona”, dichiara Chiantore, “ed è stata istituita un’Area Marina Protetta.”

""

Una questione delicata: aiutare le alghe a riprodursi

L’acqua pulita, però, non era sufficiente per far ricrescere le foreste algali. “Il problema è che quest’alga, per come si riproduce, non riusciva a ricolonizzare questa zona”. Il meccanismo dovrebbe funzionare così: uno zigote, originato dalla riproduzione sessuata, cade dall’alga adulta. Essendo molto adesivo, si attacca al substrato e cresce. Se questo però non accade, lo zigote non è in grado di sopravvivere, o di essere trascinato dalle correnti e crescere altrove.

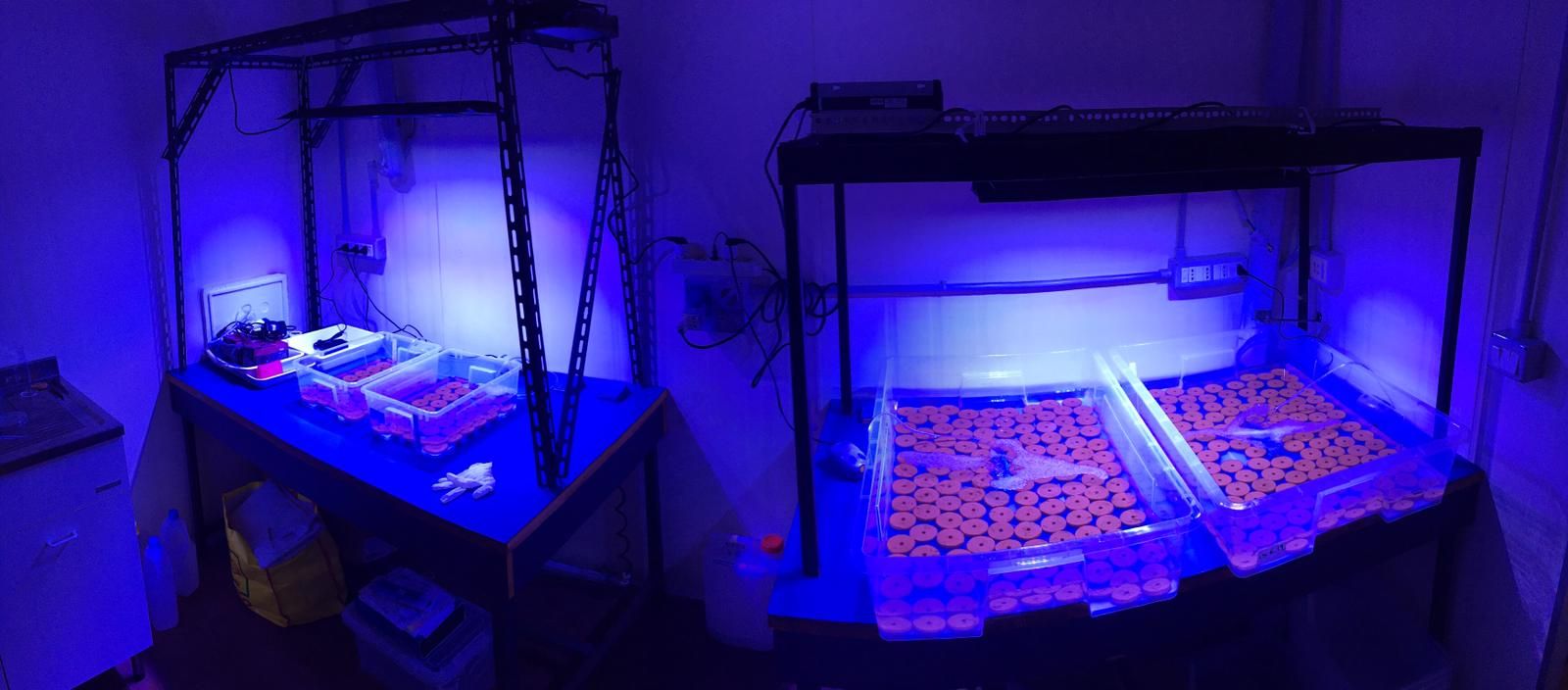

Serviva un aiuto. Nel progetto coordinato da Chiantore, i ricercatori raccolgono la punta delle ramificazioni, cioè le porzioni fertili, da alcune alghe di una popolazione sana. “Poi poniamo questi apici su dischetti di terracotta, dove queste porzioni rilasciano gli zigoti. Dopo 24 ore togliamo gli apici. Ciò che resta sono i dischetti sui quali sono appiccicati i nostri piccolini.”

""

La fase successiva consiste nel coltivare le alghe in laboratorio per alcune settimane, finché non raggiungono la dimensione di alcuni millimetri. A questo punto, i dischetti di terracotta vengono portati in mare e fissati alla roccia dove le alghe possono crescere nel loro ambiente naturale.

La crescita è lenta, ma già nel giro di un paio d’anni sono sessualmente mature e in grado di riprodursi.

Questo progetto di restauro ha visto sinora il 60% delle alghe trapiantate sopravvivere e crescere di nuovo in mare: una percentuale rilevante.

""

L’esplorazione di tecniche sempre nuove

E non è finita. I ricercatori stanno lavorando per trovare altri modi per far crescere le alghe prima del loro trapianto in mare. Un esperimento, attualmente in corso, consiste nel “coltivare le alghe appese in mare, nelle ceste che si utilizzano per la coltivazione delle ostriche, vicino a un impianto di acquacoltura.” Il metodo è economico e anche più veloce: “i residui dell’impianto d’acquacoltura”, spiega la scienziata, “si trasformano in nutrienti che possono essere usati dalle alghe. Appese in mezzo al mare, peraltro, non soffrono il pascolo degli erbivori e la competizione con altre specie.”

""

La soddisfazione dei risultati raggiunti può essere anche misurata. “Esiste un indice di qualità ecologica, chiamato indice Carlit, che dà un peso molto importante alla presenza delle alghe brune. Nel tratto di costa dove abbiamo lavorato noi, questo indice è salito da qualità buona a ottima. Questo è davvero motivante. Nelle Cinque Terre proseguiremo nel posizionamento di altri dischetti anche quest’anno, grazie ai finanziamenti NBFC”.

Studiare l’ecologia significa capire il funzionamento e il valore di ciò che ci circonda. Queste competenze, acquisite in ateneo, devono poi uscirne per entrare in ambito imprenditoriale e gestionale.

Mariachiara Chiantore

Professore ordinario di ecologia, Università degli Studi di Genova

Protagonisti dell’intervista

Maria Chiara

Chiantore

- Prof.ssa ordinaria di ecologia

- Università di Genova

- mariachiara.chiantore@unige.it Copia indirizzo email

Ascolta altre voci

Scopri altre voci e nuovi sguardi: la biodiversità raccontata da chi la studia, la protegge e la fa conoscere